南湖新闻网讯(通讯员 宫晨波)近日,我室水稻研究团队联合沙特阿卜杜拉国王科技大学在Genome Research上发表了题为“Continuous infiltration and evolutionary trajectory of nuclear organelle DNA in Oryza”的研究论文。该研究通过泛基因组分析和系统发育追踪,系统揭示了水稻核内细胞器DNA(nuclear organelle DNA, NORG)的插入模式、结构复杂性、转移机制及演化规律。

一般认为,植物细胞中的叶绿体和线粒体起源于原始蓝细菌和ɑ-变形菌,是真核细胞中拥有少量基因组的半自主性细胞器。目前已经在许多真核生物中(包括水稻)发现叶绿体(和/或线粒体)DNA向细胞核基因组的转移,形成了核内叶绿体(和/或线粒体)DNA,统称为核内细胞器DNA(NORG)。已有研究表明,这类转移显著增加了细胞核基因组的遗传多样性,在生物演化中发挥着重要作用,然而其形成机制和发生规律一直尚不明确。

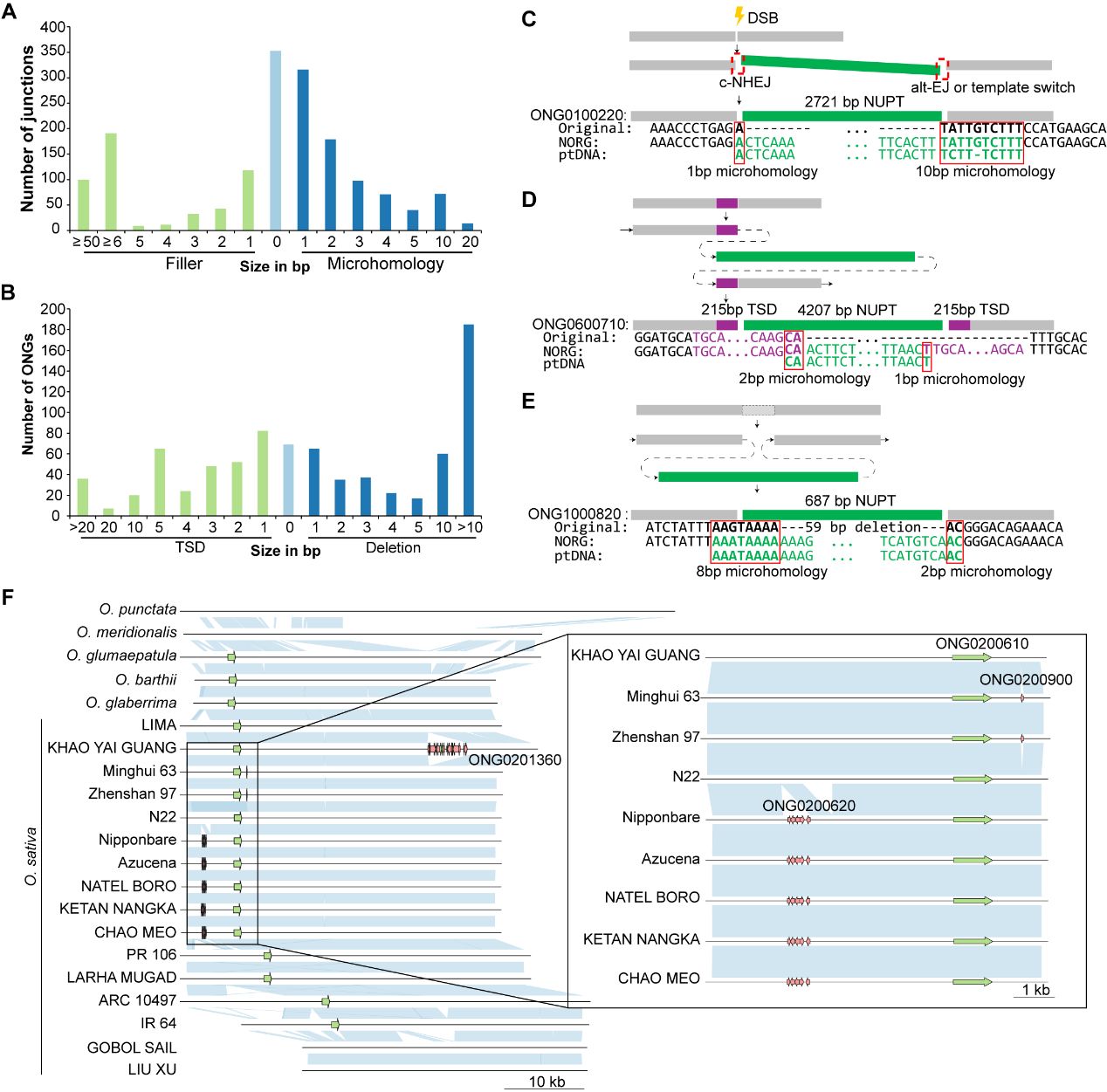

研究团队以7个稻属物种(水稻及其近缘种)为对象,通过深入解析22个高质量基因组组装数据,发现稻属植物中普遍存在丰富的细胞器DNA插入事件。这些DNA多为长度不足1 kb的短片段,接近均匀地分布于染色体上的非基因区域。其中,大约11%的NORG是叶绿体和线粒体DNA的"混合体",还有13%的NORG保留了接近完整的细胞器基因。分析显示,这些DNA转移在稻属植物演化过程中持续发生,每百万年约有631–944个插入,并且它们在演化中不保守,从而在核基因组上形成了大量“存在/不存在变异(PAV)”。此外,结合3,458个包含亚洲栽培稻(O. sativa)、非洲栽培稻(O. glaberrima)和非洲野生稻(O. barthii)群体数据观察,NORG的分布具有种群和物种特异性。

进一步研究结果显示,细胞器DNA向细胞核的转移过程不依赖于mRNA/cDNA中间体,而是直接由DNA介导,并且复杂NORG可通过单次插入多个叶绿体或线粒体DNA连接片段的突变事件形成。这种DNA转移主要通过DNA自我修复机制(73%)形成,即双链断裂修复途径,尤其是典型的非同源末端连接(c-NHEJ);其余的则通过DNA复制依赖的机制形成,比如复制叉停滞和模板切换(FoSTeS)、微同源介导的断裂诱导复制(MMBIR)等。转座元件(可移动的DNA片段)在造成NORG片段化的演化过程中也发挥了重要作用。该研究中相关机制和规律的阐明,不仅为深入理解植物基因组演化提供了新视角,也为基于泛基因组挖掘新型基因用于作物改良开辟了新思路。

宫晨波博士为论文第一作者,水稻研究团队周菲教授、张建伟教授、林拥军教授及沙特阿卜杜拉国王科技大学Rod A. Wing教授为共同通讯作者。该研究获得农业生物育种国家科技重大专项、湖北洪山实验室重大项目、国家自然科学基金、湖北省基础研究重大项目、国家水稻产业技术体系等资助,华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室生物信息计算平台提供了数据分析计算资源的支持。

审核人 张建伟 周菲

论文链接:https://doi.org/10.1101/gr.279609.124

南湖新闻网链接:https://news.hzau.edu.cn/info/1010/34678.htm