南湖新闻网讯(通讯员 周警卫)近日,华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室小麦遗传改良创新团队苏汉东教授课题组研究成果以“Adaptation of centromere to breakage through local genomic and epigenomic remodeling in wheat”为题在Genome Research在线发表。研究以小麦双端体为对象,揭示了小麦基因组在极端损伤下的韧性,它不仅帮助我们理解作物如何在进化中适应染色体变化,也为未来通过人工操控染色体、培育新品种提供了新的思路。

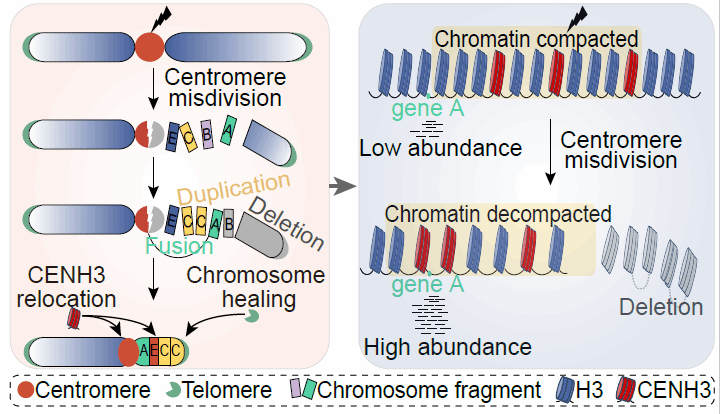

染色体分裂时,着丝粒就像“安全扣”,确保染色体被平均分配。但它本身高度重复、结构脆弱,是染色体断裂的热点区域,通常会导致非整倍体、易位或大片段缺失。这既可能带来遗传不稳定,也可能成为物种进化和作物改良的重要动力。小麦是典型的异源六倍体物种,其基因组复杂且对染色体结构变异具有很强的耐受性,因此是研究着丝粒断裂与重塑的理想材料。科研人员以小麦染色体工程研究奠基人E.R. Sears教授上个世纪50年代创制的小麦双端体为模型,深入研究了着丝粒断裂后染色体是如何“自救”的。结果发现,小麦染色体在断裂后能通过多种方式恢复稳定:断口会快速“缝合”,新加上端粒;着丝粒本身也会进行结构调整,甚至在新的位置上生成“新着丝粒”,继续承担功能。与此同时,染色质结构和基因活性也随之改变,帮助修复后的染色体稳定运行。这些结果证明了植物着丝粒在面对断裂时具有高度的自我调节与适应能力,通过结构和表观遗传重塑维持功能完整性。这可能是染色体数目变化和核型进化的重要驱动力,为未来人工操控染色体结构、培育新型小麦品种提供了新的思路。

图1:小麦染色体断裂和重塑的分子机制模式图

华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室博士周警卫、博士后黄宇虹为论文共同第一作者,华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室苏汉东教授为论文通讯作者。中国科学院遗传发育所韩方普研究员为本研究提供了大力支持,四川农业大学刘登才教授、西北农林科技大学吉万全教授、河南大学李浩教授提供了部分材料支持。该研究得到国家重点研发计划和国家自然科学基金等项目资助。

论文链接:https://genome.cshlp.org/content/early/2025/09/30/gr.280913.125

审核人:苏汉东

南湖新闻网链接:https://news.hzau.edu.cn/info/1010/49348.htm